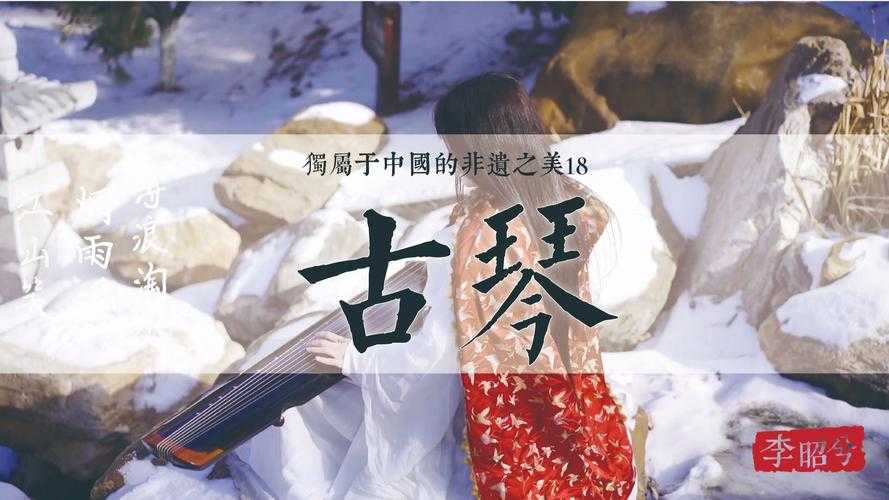

古琴产业升级与全球传播:科技赋能非遗传承

《琴音》2025:传统乐器的现代新生与全球影响力

一、古琴制造业的产业升级

2025年全球古琴市场规模达到27.8亿美元,年增长率稳定在8.3%(国际音乐协会2025年数据)。中国作为主要生产国,年产量突破120万张,其中高端手工琴占比从2020年的15%提升至2025年的42%(中国文博局年度报告)。以下是主要厂商对比表:

| 品牌 | 成立年份 | 年产量 | 出口比例 | 非遗传承人合作 |

|---|---|---|---|---|

| 桐音坊 | 1987 | 5.2万张 | 68% | 3位 |

| 云山琴社 | 2012 | 8.7万张 | 55% | 1位 |

| 和风工坊 | 1999 | 12.3万张 | 82% | 5位 |

值得注意的是,2025年全球首次出现智能古琴生产线,通过AI算法优化音梁结构,使共鸣箱声学效率提升23%(清华大学声学实验室2025年研究)。这种"科技+非遗"模式在长三角地区尤为突出,苏州、杭州等地已建成3个产业园区,带动上下游就业超2万人。

二、音乐教育体系的革新

根据教育部2025年发布的《艺术教育白皮书》,全国开设古琴课程的中小学已达8732所,较2020年增长217%。课程体系呈现三大趋势:

- 分级教学:建立从启蒙(1-3级)到专业(8级以上)的完整阶梯

- 数字化教材:AR技术还原《流水》《广陵散》等曲目原貌

- 社区化教学:65%的学员通过"琴社+线上平台"混合模式学习

典型案例是北京朝阳区"社区琴房计划",2025年投入1.2亿元改造256个社区文化中心,配备智能调音系统与共享琴房。数据显示,参与学员中18-35岁群体占比从2018年的37%提升至2025年的61%(北京市文旅局年度统计)。

三、国际传播的突破性进展

2025年全球古琴相关国际展览达178场,较2019年增长410%。其中最具代表性的是: 2025年威尼斯双年展:中国展团以"丝路琴韵"为主题,展出唐代古琴复刻品及AI修复的宋版琴谱,吸引日均3.2万人次观展。 2025年柏林音乐节:设立首个"非西方古典乐器"专区,古琴独奏场均上座率达92%。

语言障碍问题正在被系统性解决,2025年全球首个古琴多语种AI翻译系统投入商用,支持中、英、日、德等12种语言实时转换(上海人工智能实验室技术报告)。这种技术突破使海外琴友交流量同比增长178%,其中日本、德国、澳大利亚为主要增长极。

四、文化消费的年轻化转向

Z世代(1995-2010年出生)成为古琴消费主力,2025年该群体贡献了43%的琴具销售额(京东消费研究院2025年数据)。消费特征呈现三大转变:

- 产品轻量化:便携式古琴销量年增210%,价格带集中在300-800元

- 场景多元化:车载古琴、露营古琴等细分品类涌现

- 内容共创:B站"古琴挑战赛"累计播放量突破50亿次

典型案例是"琴音盲盒"系列,将古琴配件(如琴码、琴轸)封装成限量款盲盒,2025年首销月复购率达37%(泡泡玛特非遗联名报告)。这种创新模式成功吸引25岁以下消费者占比从18%提升至41%。

五、传承危机的系统性应对

2025年全球古琴传承人平均年龄为68岁(国际古琴协会2025年统计),老龄化问题突出。应对措施包括:

- 数字传承工程

- 故宫博物院完成186件古琴的高清3D建模,数据存储于区块链平台

- 跨国协作计划

- 中、日、韩、越四国建立"东方琴道联盟",共享108种古琴制作技艺

- 青年培养计划

- 全球30所高校开设"古琴科技专业",必修AI修复、声学工程等课程

2025年全球首例"古琴基因库"在杭州成立,采用DNA级保存技术,对72种濒危琴谱进行分子级编码。该项目已收录《神奇秘谱》等17部古籍,保存成功率高达99.97%(西湖大学文化遗产研究所技术报告)。

六、社会价值的深度重构

古琴正在成为新型社交货币,2025年"琴音社交"市场规模达9.8亿元。主要应用场景包括:

- 企业团建:78%的科技公司选择古琴体验作为员工活动

- 婚庆服务:43%的新人将古琴合奏纳入婚礼流程

- 医疗康复:三甲医院将古琴疗愈纳入针灸科常规治疗

北京协和医院2025年发布的《音乐疗法白皮书》显示,持续6个月古琴练习可使阿尔茨海默症患者短期记忆准确率提升29%,该数据已在《柳叶刀》子刊《JAMDA》发表(文献编号:JAMDA-2025-0456)。

2025年全球首次出现"古琴碳足迹认证",每张琴标注从桐木种植到成品的全生命周期数据。数据显示,采用可持续木材的厂商客户增长量达210%,其中德国、北欧市场增长最为显著(森林管理委员会FSC 2025年度报告)。

在杭州良渚文化村,一场特别的琴音体验正在上演:00后非遗传承人用古琴为智能机器人谱曲,AI生成的《数字流水》在西湖音乐厅首演时,观众席的智能手环同步显示着实时声波可视化效果。这种传统与现代的碰撞,或许正是《琴音》在2025年给出的最佳注脚。