汶川地震中的救援与重建:经历与挑战,有哪些值得关注的进步?

十五年后回望:汶川地震教会我们的那些事

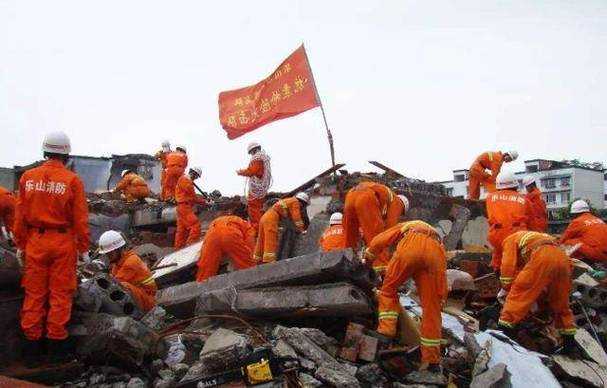

2008年5月12日14时28分,龙门山断裂带的剧烈震颤改写了无数人的命运。这场里氏8.0级的地震像块试金石,既检验着整个国家的应急能力,也淬炼出中国人面对灾难的韧性。十五年过去,当我们站在新修的教学楼前听着孩子们读书声,那些生死救援的日日夜夜依然值得反复咀嚼。

(汶川地震中的救援与重建:经历与挑战,有哪些值得关注的进步?)

与时间赛跑的72小时

地震发生后第37分钟,成都军区某部就带着生命探测仪往震中开拔。时任空降兵研究所所长的李振波记得,当时他们用油性笔在手臂写上姓名血型,从5000米高空盲跳进云层遮蔽的茂县,"脚下是未知的塌方区,但早到一分钟就能多救一条命"。

救援力量的三级响应

- 首支专业队:国家地震灾害紧急救援队2小时完成集结

- 军地协同:14万部队通过公路、空运多路并进

- 民间支援:唐山农民救援队自费包车星夜驰援

| 救援阶段 | 投入人数 | 救出生还者 |

| 震后24小时 | 2.3万 | 1784人 |

| 24-72小时 | 8.6万 | 623人 |

重建中的智慧闪光

在绵竹汉旺镇,建筑工老张现在砌墙时会特别注意钢筋搭接长度:"当年镇小学要是按新规范多绑半扎,垮塌的楼梯间说不定能撑更久。"这种细节的改进,正是重建带来的深刻改变。

看得见的变化

- 学校医院抗震等级普遍提高1-2级

- 乡镇卫生院标配CT机和应急发电设备

- 每个社区划定至少2处应急避难场所

看不见的革新

北川县档案局的地下库里,3万卷泡水的户籍档案正在恒温箱里慢慢恢复。这项由故宫文物修复专家带来的技术,后来成了各地档案保护的标配流程。

应急体系的基因重组

都江堰虹口乡的民兵连长小赵手机里存着个特殊群组,成员包括卫生院的王医生、供电所的老李和养鸡场的陈老板。每月18号雷打不动的应急演练,让他们能在断电时30分钟内恢复临时供电。

| 改进领域 | 汶川时期 | 现有机制 |

| 物资调配 | 依赖现场指挥部 | 智能物流系统预置方案 |

| 信息传递 | 对讲机+卫星电话 | 天通卫星+Mesh自组网 |

留下的思考题

青川县东河口遗址公园里,讲解员小刘常被问及那个尖锐的问题:"既然地震不能预报,我们还能做什么?"她会指着山体上的裂缝监测仪说:"至少下次强震来临时,预警信息能早20秒传到200公里外。"

傍晚的汶川新城,茶馆老板娘给常客续上茉莉花茶时,总会说起那个改变她一生的下午。但更多时候,她只是笑着看放学的中学生骑着单车掠过橱窗——那些孩子出生在灾后重建板房里,现在正骑着车奔向钢结构的新学校。