如何安全避开18种危险游戏?如何避免孩子接触到这些游戏?

守护童心:18个危险游戏识别指南与防护策略

五月的阳光透过厨房窗户洒进来,我正切着菜准备晚餐,突然听到楼下传来孩子们的尖叫声。探头望去,隔壁单元的小男孩双臂被同伴反扣在健身器材上,脸憋得通红——这场景让我想起上周家长群里转发的[5]窒息游戏警示。放下菜刀冲到阳台喊停后,我意识到危险游戏早已从网络渗透到现实生活。

(如何安全避开18种危险游戏?如何避免孩子接触到这些游戏?)

一、危险游戏识别三部曲

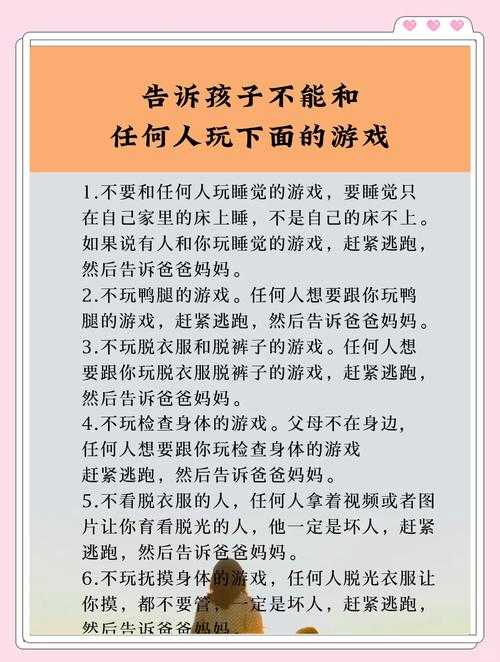

1. 身体接触类暗雷

邻居王姐曾分享过惊险经历:她女儿在同学家玩"医生检查"游戏时,对方哥哥要求掀起衣服听心跳。幸亏孩子记得父母叮嘱的"三不原则"——不配合、不隐瞒、不独处,当场跑回家报告[4]。

| 游戏类型 | 典型特征 | 防护要点 |

|---|---|---|

| 窒息挑战 | 憋气、按压胸腔 | 立即中断并检查呼吸 |

| 身体检查 | 要求暴露隐私部位 | 建立身体边界意识 |

| 暴力竞技 | 摔跤、叠罗汉 | 检查场地安全防护 |

2. 心理操控类陷阱

- "保密游戏":用"说出去就绝交"威胁

- "勇气测试":天台边缘行走等危险行为

- "情感控制":通过游戏建立服从关系

记得带孩子去科技馆时,展区工作人员用互动游戏教孩子们识别PUA话术,这种场景化学习比单纯说教有效十倍[6]。

3. 设施隐患类风险

游乐场彩色蹦床看着童趣,实则藏着隐患。上个月儿童医院接诊的7例腕部骨折,有4例来自弹性过强的网红蹦床[1]。建议家长带孩子游玩前:

- 检查设备固定螺栓是否松动

- 观察缓冲材质厚度≥30cm

- 确认每5㎡不超过3人

二、防护网编织指南

1. 沟通密码本

我家餐桌有个"安全话题时间",用角色扮演游戏让孩子掌握应对技巧。比如模仿快递员敲门时,孩子会主动站到门禁摄像头范围内对话[3]。

"如果玩捉迷藏时有人要绑住你的眼睛怎么办?"

那就说我要当找人者,或者假装肚子痛回家!"

——8岁男孩小明与妈妈的对话实录

2. 环境过滤术

- 电子设备:安装带学习模式的路由器,自动屏蔽危险关键词

- 社交平台:开启青少年模式,定期检查聊天群组

- 实体空间:与小区物业协商划定安全游戏区

参考儿童心理学家建议,我们在孩子书桌摆放了"安全守护台历",每天翻页都能看到不同的应急小贴士[2]。

3. 兴趣替代方案

组织社区家庭开展"安全技能大赛",把应急知识融入趣味活动:

- 用跳房子格子记忆110/120电话

- 通过真人CS学习团队协作

- 在密室逃脱中训练危机处理

这些改编自生存训练的游戏,让孩子在兴奋中建立安全反射[3]。

三、特殊场景应对锦囊

1. 校园场景

女儿书包里常备"安全哨兵卡",包含:

- 3个可信赖的成人联系方式

- 5条紧急情况话术模板

- 隐形墨水绘制的安全撤离地图

2. 网络空间

与孩子签订《游戏公约》时要注意:

- 用游戏代币奖励履约行为

- 设置每周"无屏日"

- 共同制定黑名单词库

研究发现,参与规则制定的孩子违约率降低67%[8]。

3. 家庭防线

| 预警信号 | 应对措施 |

| 突然抗拒上学 | 联系班主任了解课间活动 |

| 身上出现不明伤痕 | 用碘伏消毒时询问缘由 |

| 睡眠质量下降 | 睡前增加亲子阅读时间 |

窗外的梧桐树沙沙作响,楼下传来孩子们玩安全改良版"红灯绿灯停"的笑声。把切好的胡萝卜摆进餐盘时,手机弹出学校刚发来的《暑期安全手册》——封面上,穿着反光背心的小熊正朝我们眨眼。

发表评论