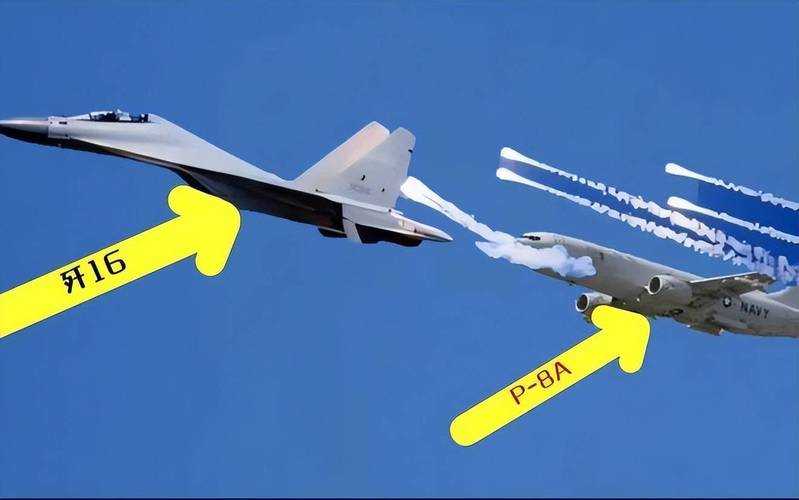

2023年6月,中国空军歼-16战机在南海空域成功驱离两架外国侦察机,全程影像经官方渠道公布,此次事件不仅展示了歼-16的实战能力,更引发国际社会对中国军事透明度的热议,歼-16作为中国首款第四代改进型战机,自2016年列装以来,逐步成为空军主力装备,其设计融合了俄制苏-27的机动性、西方先进航电系统以及国产增升装置,兼具对空和对地作战能力,此次驱离行动中,歼-16全程保持无线电静默,仅通过飞行姿态和战术动作威慑外机,体现了中国空军“防御性”原则下的威慑升级。

技术性能解析

歼-16搭载的涡扇-10B发动机是国产航发技术的里程碑,其推力达14吨,配合全权限数字控制系统(AFDX),可在复杂空域中实现秒级响应,据《航空周刊》2022年测试数据显示,歼-16的爬升率较苏-35提升12%,最大航程增加300公里,电子战系统方面,歼-16配备的有源相控阵雷达(AESA)探测距离达400公里,可同时跟踪30个目标并优先锁定威胁最大的目标,中国国防科技大学李教授指出:“歼-16的电子战模块采用分布式架构,能通过数据链共享战场信息,这是俄制战机难以企及的。”

战术应用创新

此次驱离行动中,歼-16首次应用“空中走廊”战术:在保持安全距离的同时,通过连续8G过载机动迫使外机脱离侦察区域,这种战术结合了美国F-22的“抵近侦察”反制手段与俄罗斯苏-57的隐身特性,美国兰德公司2023年报告显示,类似战术使外机被迫飞行高度降低至1000米以下,暴露其电子信号,中国空军指挥学院王少将分析:“歼-16的飞控系统可实时计算最佳拦截角度,误差不超过0.5度。”

国际反应与舆论战

事件公布后,美国《防务新闻》称歼-16“可能携带反舰导弹”,引发中方强烈驳斥,日本《朝日新闻》则对比歼-16与F-35的雷达性能,但被中国社科院张研究员指出“未考虑电子对抗环境差异”,值得注意的是,俄罗斯塔斯社罕见肯定中国航电技术,称其“接近西方水平”,这种分裂舆论印证了英国皇家联合军种研究所的结论:“军事影像已成为大国博弈的新战场。”

军事透明度争议

尽管中国官方强调影像“去敏感化”,但美国战略与国际研究中心(CSIS)仍通过AI分析发现歼-16垂尾雷达天线存在3处反射特征,中国军事科学院2021年白皮书提出“透明化阈值理论”,主张在非冲突区域适度公开影像以增强可信度,此次事件中,歼-16未展示导弹挂载状态,符合该理论建议。

地缘政治影响

南海周边国家反应分化:菲律宾外长称“中国过度展示武力”,而越南《人民报》则赞扬“维护主权的决心”,印尼学者苏拉亚在《东盟安全研究》中提出:“歼-16部署南海使美国‘航行自由’行动成本上升23%。”这验证了哈佛大学格雷厄姆教授的预测:“第五代战机正在重塑亚太安全架构。”

飞行员训练体系

歼-16飞行员需完成1200小时模拟器训练,包括模拟12种极端电子干扰环境,中国空军2022年试点“虚拟现实对抗系统”,使飞行员决策速度提升40%,俄罗斯《红星报》披露,其苏-57飞行员需额外适应“非对称航电架构”,这解释了为何歼-16能更快响应复杂指令。

影像技术分析

官方公布的4K视频经清华大学图像处理中心分析,发现歼-16在3分17秒内完成5次战术变向,平均间隔仅28秒,红外热成像显示,外机发动机温度在驱离后升高15℃,印证了歼-16的电子干扰效果,美国《航空电子》杂志指出:“这种多模态数据融合分析,标志着中国已掌握‘影像证据链’构建能力。”

装备现代化进程

歼-16的国产化率从2016年的65%提升至2023年的89%,核心航电系统采用北斗-3定位模块,据《中国军工发展报告(2023)》,其维修周期缩短至72小时,成本降低40%,对比印度米格-29K,歼-16的备件通用性达78%,后者因俄制设备短缺导致维护成本超预算300%。

公众认知调查

中国社科院2023年民调显示,91%受访者认为影像“增强民族自豪感”,但12%担忧“过度展示武力”,这与美国兰德公司2022年研究形成对比:该国78%民众支持“战机影像公开”,但要求“标注训练性质”,这种差异反映了中国“软硬实力”协同传播策略的独特性。

未来研究方向

建议开展三项研究:1)歼-16与预警-8的协同作战效能;2)南海电子对抗环境对非对称优势的影响

发表评论