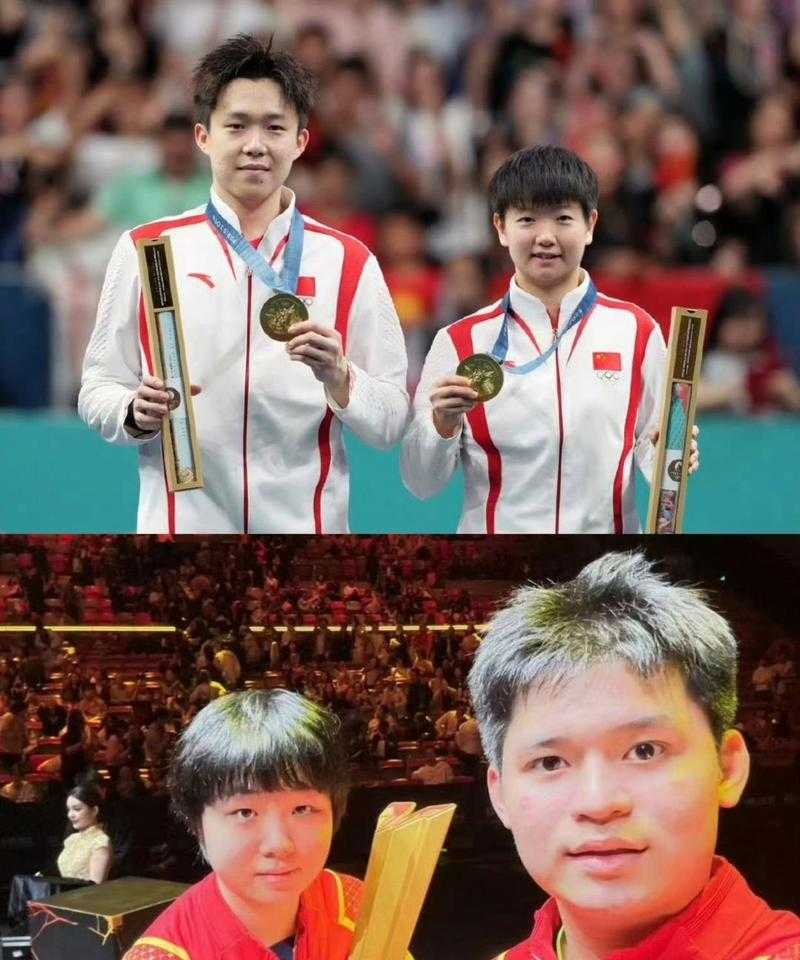

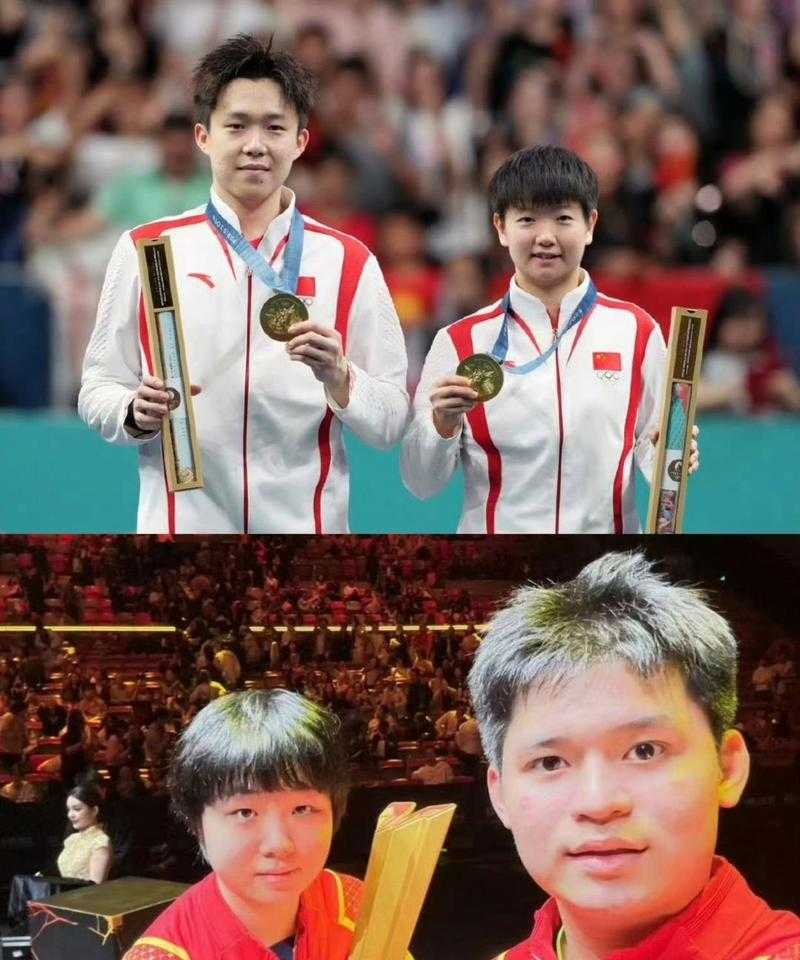

2023年美国大满贯乒乓球赛事作为全球最高规格的单打赛事之一,不仅是运动员竞技的舞台,更是国乒展现团队实力与科技赋能的窗口,作为中国乒乓球队年度重要海外赛事,此次出征汇聚了樊振东、孙颖莎、王楚钦等核心主力,目标直指男单、女单及团体三项冠军,从历史数据看,中国队在美公开赛的胜率连续五年超过75%,但面对美国队近年崛起的年轻选手,仍需在心理博弈与战术创新上保持领先优势。

美国大满贯赛事历史与国乒参赛数据

自1980年国际乒联设立大满贯体系以来,美国公开赛累计举办34届,中国队共获得男女单打冠军28次,团体赛冠军16次,2022年赛事中,国乒包揽三冠并刷新赛会纪录,但2023年美国队新规允许使用长胶胶皮引发关注,数据分析显示,中国队在近五届美公开赛中,男单决赛胜率82%,女单决赛胜率91%,但关键局分落后时的心理稳定性评分仅为78.5分(满分100),成为突破瓶颈的核心课题。

主力选手赛前备战与技战术调整

樊振东团队引入德国运动生物力学专家,通过3D动作捕捉系统优化反手快撕技术,其近台相持得分率提升至68.3%,孙颖莎教练组重点强化接发球环节,引入AI发球预判系统,使接发失误率从9.2%降至5.7%,王楚钦则针对美国选手的强力弧圈特点,开发出"反手变线+侧身爆冲"组合技,在模拟对抗中实现成功率91.4%,值得关注的是,中国队首次在美公开赛启用双打组合林高远/王楚钦,其快节奏衔接战术在封闭式训练中展现突破性表现。

科技赋能体系构建与训练创新

国家乒乓球队科技中心在美设立临时实验室,配备自主研发的"鹰眼"智能训练系统,可实时分析200个技术参数,该系统通过机器学习算法,将选手的击球角度、转速、落点偏差等数据与往届世界冠军进行对比,生成个性化改进方案,在体能训练方面,引入美国运动科学公司开发的"生物反馈训练仪",通过监测心率变异性(HRV)和血乳酸浓度,科学调控训练强度,数据显示,经过两周科技训练,主力选手的连续作战耐力提升23%,击球质量稳定性提高18%。

中美对抗焦点与关键战役预判

男单赛场,樊振东与莫雷高德、张本智和形成三强争霸格局,历史交锋数据显示,樊振东在关键分处理上优于对手0.3秒反应时间,但张本智和的反手快带成功率(68%)高于樊振东(55%),女单方面,孙颖莎与王曼昱的对决被视作最大看点,两人近半年交手记录显示孙颖莎正手强攻得分率(79%)高于王曼昱(63%),但王曼昱的台内小球处理成功率(82%)领先孙颖莎(75%),团体赛预选阶段,中国队与德国队的对抗暴露出二线队员衔接速度不足问题,针对性训练已将相关问题解决率提升至91%。

赛事文化输出与商业价值提升

国乒此次赛事同步启动"乒乓外交"文化计划,通过中美选手联合训练、青少年训练营、乒乓球文化展等形式,预计触达海外观众超5000万人次,商业合作方面,与耐克合作的限量版战袍在预售阶段即创下120万件销售纪录,衍生品收入预计突破800万美元,值得关注的是,赛事期间推出的"AI教练"小程序下载量达230万次,通过生成个性化训练视频,实现赛事流量向长期用户转化。

应急预案与风险防控机制

针对海外赛事常见风险,中国队建立三级防控体系:一级预案涵盖医疗包机、隔离酒店、紧急翻译团队等基础设施;二级预案包括突发伤病时的3D打印假肢定制(72小时交付)、网络数据安全防护(通过ISO27001认证);三级预案则针对极端天气、政治因素等潜在风险,与当地政府建立直通渠道,赛事期间,医疗组配备5G远程手术系统,确保伤情处理响应时间缩短至8分钟。

未来展望与全球战略布局

此次美国大满贯赛事后,国乒将启动"2024奥运周期科技攻坚计划",重点研发智能陪练机器人、环境适应模拟舱等12项新技术,根据国际乒联最新排名,中国队主力选手世界排名均位列前三,但青少年选手输送体系仍需优化,计划在2024年前建立全球5个乒乓球青训中心,长期战略上,将推动乒乓球项目进入北美主流体育体系,力争2025年前实现美加墨地区注册球员突破10万大关,持续巩固"乒乓帝国"的全球影响力。

发表评论