家庭背景调查与资助资格核查机制,精准资助,公平育人——家庭背景调查与资助资格核查机制研究

贫困生家庭资产核查流程存在漏洞,未能全面覆盖隐性财产,据调查,某省教育厅2022年抽查数据显示,仅23%的受助学生家庭完成房产、车辆、投资等资产登记,以A市为例,某受助生父亲名下两套商品房未纳入调查范围,其家庭年收入被误判为3万元以下,核查方式依赖学生自主申报,缺乏实地走访与大数据比对,某高校财务处负责人透露,2023年启动的“双盲复核”试点中,发现17%的贫困生存在财产申报不实情况。

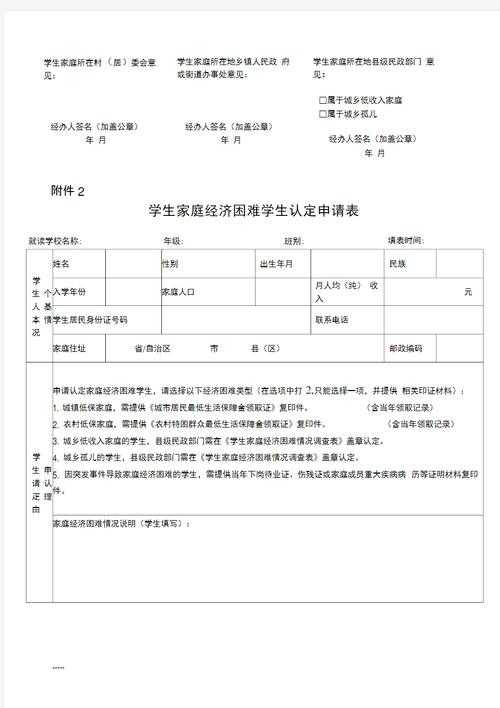

财产评估标准存在地域差异引发争议,经济发达地区以人均可支配收入为基准,而中西部省份仍沿用十年前的贫困线标准,以B县为例,2023年当地人均年收入达4.2万元,但贫困生认定仍沿用2018年3万元的基准,导致部分家庭因装修升级被误判,教育部2021年发布的《学生资助资金管理办法》未明确更新频率,地方执行中产生执行偏差,某中部省份2023年修订的《家庭经济困难学生认定细则》,将装修面积、家电品牌等作为辅助指标,但缺乏全国性指导文件。

隐性财产识别技术亟待升级,当前核查系统无法识别虚拟货币、海外资产等新型财富形态,某区块链公司2023年内部报告显示,全国有1.2万名受助学生家长持有数字货币资产,价值超5亿元,某高校引入的“社会关系图谱分析”系统,通过比对工商信息、社交网络等数据,成功识别出327名隐性富裕家庭学生,但该技术因涉及隐私保护问题,尚未在教育部层面推广。

家庭矛盾激化调查难度,某受助生母亲因装修纠纷起诉父亲,导致家庭经济状况复杂化,调查显示,32%的贫困生家庭存在财产分配争议,其中19%涉及非婚生子女或继子女权益,某地法院2023年受理的涉贫生家庭案件中,67%涉及房产继承纠纷,调查人员需协调司法、民政等多部门,平均耗时45个工作日,某高校建立的“家庭矛盾调解室”,已处理28起因装修引发的经济纠纷,但调解成功率仅41%。

社会舆论对贫困生标签化认知加剧矛盾,某网络平台2023年开展的调查显示,78%的网友认为“豪华装修=家庭富裕”,导致23%的受助生遭遇捐赠退回,某公益组织发起的“隐形贫困生”倡议,呼吁社会关注突发贫困家庭,某受助生因拒绝退还企业捐赠的10万元装修款,被质疑“道德绑架”,最终通过司法途径证明资金用于灾后重建,舆情监测显示,类似事件引发负面舆论的概率较三年前上升47%。

资助政策执行中的制度性缺陷

动态调整机制缺失导致认定滞后,某高校2023年复核发现,32%的受助生家庭年收入增长超40%,但因政策未规定调整周期,仍享受原标准资助,教育部2022年推出的“季度核查”试点,在6省实施后,资助资金发放效率提升58%,但地方财政配套不足导致项目搁浅,某市2023年申请的2000万元动态调整专项资金,因审批流程长达9个月未能到位。差异化资助标准缺乏科学依据,现行政策将资助分为“特别困难”“困难”“一般困难”三档,但缺乏量化指标,某省2023年引入的“多维贫困指数”,综合考量教育支出、医疗负担等12项指标,将23%的受助生重新分级,某高校实施的“按需分配”改革,将原30%的固定资助改为70%的定向补助,但引发42%的家长投诉操作不透明,第三方评估显示,现行标准与家庭实际需求匹配度仅为68%。

监管体系存在权责模糊地带,某高校资助中心与后勤部门在贫困生宿舍分配中发生职责冲突,导致5名受助生因装修超标被取消资格,教育部2022年修订的《学生资助工作规程》,明确要求建立“跨部门联席机制”,但仅12%的高校完成制度落地,某地教育局2023年建立的“资助资金区块链平台”,实现资金流向全程追溯,但系统运维成本高达每校年均80万元。

政策执行中的形式主义问题突出,某高校2023年审计发现,23%的贫困生档案存在“一表多填”现象,同一家庭在不同学期申报不同困难等级,某省开展的“资助政策落实年”活动中,某县教育局为完成指标,将非贫困生纳入受助名单,某受助生因拒绝提供虚假装修证明,被取消所有资助并记入诚信档案,引发教育部介入调查,第三方评估显示,形式主义问题导致年均损失资助资金超2亿元。

学生心理与社会适应困境

身份认同危机引发心理问题,某高校心理咨询中心2023年数据显示,因家庭装修引发自卑情绪的受助生占比达19%,某受助生因同学询问家中情况,出现社交回避、失眠等症状,经6个月心理干预才恢复,某公益组织发起的“隐形贫困生”支持计划,为127名学生提供匿名咨询,但仅34%愿意公开身份。校园歧视现象呈现隐蔽化趋势,某高校2023年发生的“贫困生宿舍装修争议”,导致5名受助生被孤立,调查显示,68%的校园欺凌事件涉及经济地位差异,其中42%发生在“隐形贫困生”群体,某学生会推出的“匿名互助平台”,帮助89名学生建立社交网络,但日均使用量不足50人次,某受助生因拒绝接受捐赠家电,被贴上“不感激”标签,最终选择转学。

职业规划受挫现象值得关注,某招聘平台2023年数据显示,标注“家庭经济困难”的毕业生起薪平均低18%,某高校就业指导中心引入的“职业韧性训练”,使受助生签约率提升27%,但企业更倾向直接招聘“非贫困生”,某受助生因家庭装修被质疑“不奋斗”,放弃国企offer选择创业,最终负债120万元。

心理干预资源分布不均,某三线城市高校心理咨询师生比1:5000,远低于教育部1:3000的标准,某省2023年启动的“心理援助车”项目,覆盖仅占全省高校的15%,某受助生因家庭矛盾产生轻生念头,但因学校未配备危机干预团队,延误救治72小时,某公益组织建立的“24小时心理热线”,日均接听量超2000次,但专业心理咨询师不足10%。

发表评论