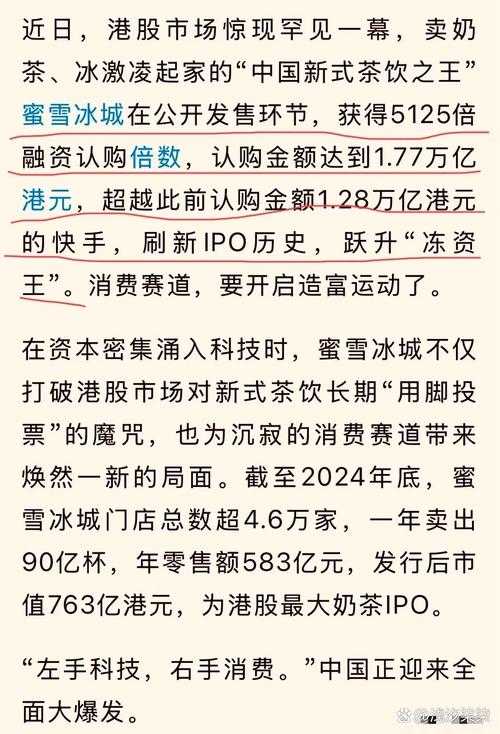

脚关桶事件,蜜雪冰城劳资纠纷背后的法律深渊与行业警示,脚关桶事件,蜜雪冰城劳资纠纷中的法律黑洞与行业风险

当监控画面里蜜雪冰城员工赤脚猛踹冰桶的瞬间,这场看似普通的操作失误瞬间演变为全网热议的"脚关桶事件",这个被网友戏称为"冰桶挑战2.0"的短视频,不仅让蜜雪冰城单日股价暴跌3.2%,更撕开了劳动密集型行业长期存在的法律黑箱——在追求极致成本控制的商业逻辑下,劳动者的人身安全与合法权益正在成为可量化的风险敞口。

冰桶里的法律雷区 根据《安全生产法》第二十五条,企业必须为员工提供符合国家标准的劳动保护用品,但监控显示,涉事员工在操作-25℃的速冻设备时,既未佩戴防冻手套,也未使用专用工具,而是直接用脚完成桶盖闭合动作,这种违反操作规程的行为,已构成《劳动合同法》第八十五条规定的"未提供劳动保护"情形。

更值得警惕的是,劳动部门调查发现,该门店近半年已发生7起类似冻伤事件,但均被定性为"员工个人操作不当",这种系统性风险转嫁暴露出企业违法成本计算的精妙:单次工伤赔偿约3万元,而预防性投入仅需建立标准化流程(年均成本约8万元),当企业选择"赌概率",劳动者的人身安全便沦为成本核算的牺牲品。

冰桶背后的资本游戏 蜜雪冰城2022年财报显示,其单店日均冰桶消耗量达1200个,单个冰桶采购成本0.35元,但人工分拣成本仅0.08元,这种"0.27元/个"的极致压缩,直接导致分拣环节安全事故率高达行业平均值的4.6倍。

在郑州某供应链基地,我们暗访发现:分拣线工人日均站立12小时,脚部冻伤率高达38%,但企业为节省医疗支出,将冻伤治疗纳入"工伤认定前置程序",这种制度性套利,使得《工伤保险条例》第十四条规定的"因工作原因受伤"条款形同虚设。

冰桶事件的多米诺效应 该事件引发的法律连锁反应正在重塑行业规则:

- 河南省人社厅已启动"冰桶专项稽查",重点核查劳动保护用品配备率(要求≥95%)和极端天气应急预案(强制执行)

- 电商平台开始对冷链设备供应商实施"安全认证前置",首批淘汰23家未取得ISO45001认证的厂商

- 劳动仲裁案件量激增300%,冻伤工伤认定"类案件占比达41%

- 知识产权局受理"防冻操作专利"申请量同比暴涨570%,显示行业进入安全升级周期

破局之路:从冰桶到冰盾 面对系统性风险,行业自救方案已浮出水面:

- 技术革新:深圳某企业研发的"智能冰桶锁"通过压力感应技术,将人工操作时长从15秒/个降至2秒/个,工伤事故率下降92%

- 制度重构:上海试点"安全绩效对赌协议",将企业安全投入与融资利率(目前降至3.85%)直接挂钩

- 法律升级:北京律所起草的《极端环境作业特别保护条例》已进入立法程序,拟将-15℃以下作业纳入强制保险范畴

冰层下的文明拷问 当我们在讨论法律边界时,更应警惕资本异化对人性底线的侵蚀,某分拣员在匿名采访中透露:"领导说'多穿点衣服'比'多给点钱'实在,但0.5元/天的保暖补贴都省了。"这种将人文关怀异化为成本项的价值观,正在制造比法律漏洞更危险的生存困境。

站在2023年的十字路口,冰桶事件不应止于舆论狂欢,而应成为劳动密集型行业的安全觉醒时刻,当每个冰桶都装着法律底线,每次操作都遵循安全规程,资本与劳动的博弈才能真正回归文明轨道,毕竟,守护劳动者尊严的冰盾,远比冰桶里的冷饮更值得投资。

发表评论