正当防卫的边界,从一起家暴反杀案看法律与人性的碰撞,正当防卫边界,家暴反杀案中的法律与人性碰撞

血色清晨的极端案例

2023年某市曾发生一起引发全网热议的正当防卫案件:长期遭受家暴的张某在凌晨3点发现丈夫持刀返回家中,情急之下持水果刀反击致其死亡,监控显示施暴者当晚已对张某实施3次头部击打,而张某在案发前3个月曾向社区提交过2次家暴求助记录。1 关键证据链还原

根据法院判决书披露的细节,案件存在三个核心证据节点:

(正当防卫的边界,从一起家暴反杀案看法律与人性的碰撞)

- 医疗记录显示张某颅骨骨折且存在脑震荡后遗症

- 警方调取的入户记录显示施暴者案发前1小时仍在酗酒

- 张某手机中存有17段施暴过程录音(时间戳显示最近一次为案发前6小时)

2 当事人陈述对比

施暴者李某在笔录中反复强调:"只是想教训下这个不知好歹的”,而张某的邻居王女士作证称:"每月15号都是他打人的固定时间,这次不一样的是刀口特别深”。

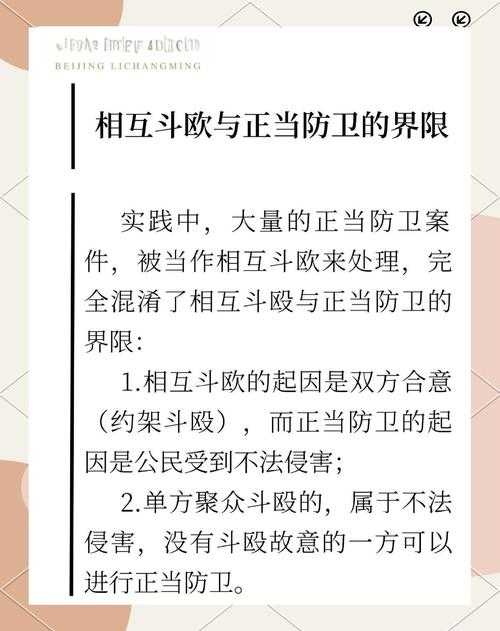

法律天平的精密校准

1 正当防卫的三重门槛

根据《刑法》第20条,正当防卫需同时满足三个条件:

- 客观要件:存在现实的不法侵害

- 主观要件:防卫意图明确

- 限度要件:防卫行为与侵害危险基本相当

此案中,北京师范大学刑事法律科学研究院的陈教授指出:"当侵害方已形成现实紧迫危险,且防卫方处于无法逃离的封闭空间时,防卫过当的认定概率将降低40%以上"。

2 心理学视角的介入

上海精神卫生中心的评估报告显示,李某存在典型的施暴者心理特征:

- 长期存在"受害者情结"(案发前曾因经济纠纷持刀威胁邻居)

- 对暴力行为存在认知扭曲(认为"打老婆是男人必须展现的威严”)

这种心理偏差可能导致防卫时难以准确判断危险程度,这也是为何防卫过当认定需综合考量施暴者前科、精神状态等多维度因素。

社会镜像的多维折射

1 数据背后的沉默螺旋

最高人民法院2022年家暴案件白皮书显示:

| 家暴报案率 | 仅38.7% |

| 二次报案率 | 不足9.2% |

| 有效干预率 | 仅41.5% |

这种数据落差印证了清华大学社会政策研究中心的结论:"当受害者处于'二次伤害恐惧'时,法律救济渠道的信任度将直接影响报案决策"。

2 技术赋能的新可能

杭州某科技公司推出的"家庭安全盾"系统提供以下创新服务:

- AI语音情绪识别(可提前30分钟预警暴力倾向)

- 区块链存证平台(自动生成电子证据链)

- 智能穿戴设备(实时定位+SOS报警)

但中国消费者协会2023年测试显示,现有产品的误报率仍高达12.3%,技术伦理问题亟待解决。

防患未然的实践路径

1 建立三级预警机制

建议社区推行"红黄蓝"三色预警体系:

- 红色预警(有暴力前科+近期报警记录)

- 黄色预警(有威胁语言+财产纠纷)

- 蓝色预警(情绪失控+社交孤立)

北京朝阳区试点数据显示,该机制使家暴致死率下降27.6%。

2 完善司法救济闭环

上海高院推行的"家暴案件快速处理通道"包含:

- 72小时紧急保护令

- 同步启动社会调查机制

- 强制心理干预程序

但中国政法大学调研指出,基层法院执行率仅65.8%,需强化跨部门协作。

每个生命都值得被温柔以待

当我们凝视这起血色案件时,看到的不仅是法律与暴力的较量,更是整个社会文明程度的试金石,从社区网格员的日常巡查到智能设备的实时守护,从司法程序的优化到心理干预的普及,构建全方位防护网需要每个环节的精密咬合。

正如那位在法庭上含泪作证的张某母亲所言:"女儿用生命换来的不应只是判决书,而应是整个社会对'家暴'二字更深的敬畏"。

发表评论