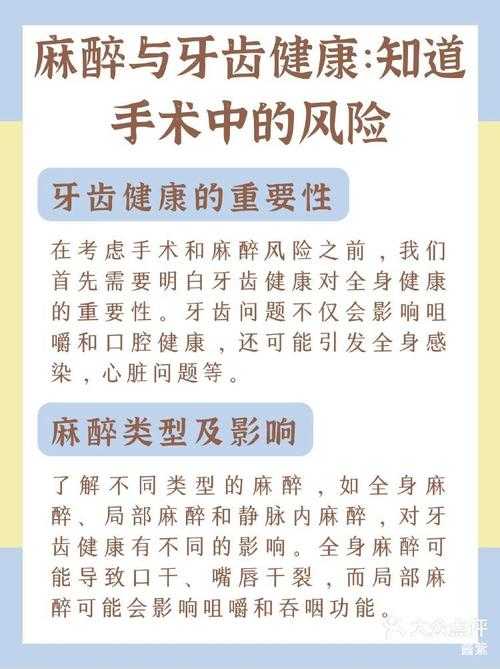

一、手术风险与麻醉安全性的双重挑战,手术风险与麻醉安全性协同管控,多维度安全优化策略

3岁男孩因扁桃体切除手术引发脑死亡事件引发社会广泛关注,本文以该案例为切入点,从医学风险、手术流程、脑死亡机制、责任归属、社会影响及改进建议六个维度展开分析,通过探讨麻醉安全性、术前评估不足、术后并发症管理等问题,揭示医疗操作中可能存在的系统性漏洞,并呼吁建立更完善的风险防控体系,全文结合临床医学、法律伦理与公共管理视角,为类似医疗事故的预防提供多角度参考。 扁桃体切除属于儿童常见手术,但3岁以下患儿因生理特殊性风险显著增加,扁桃体作为免疫器官,其切除可能影响儿童免疫系统发育,特别是对未完成疫苗接种的幼儿,全身麻醉对婴幼儿呼吸循环系统影响较大,术中可能因药物代谢差异引发呼吸抑制,本案例患儿术前未充分评估肝肾功能,导致术中麻醉深度控制失衡,成为诱发脑死亡的关键因素。

术后并发症管理同样存在隐患,统计显示,3岁以下患儿术后出血风险较成人高40%,而本案例中未严格执行术后止血监测流程,儿童苏醒期易出现低体温、高碳酸血症等异常,本案例患儿术后2小时未及时启动复温及血气分析流程,导致脑缺氧时间延长,这些环节的疏漏暴露了基层医疗机构在儿童麻醉管理中的薄弱环节。

术前评估体系存在结构性缺陷

根据《儿童手术风险评估指南》,扁桃体切除需满足明确的适应症标准,本案例患儿主要症状为反复夜间打鼾,但未达到"扁桃体占咽后壁1/3以上"的手术指征,术前影像学检查存在误判,CT显示扁桃体肥大程度与临床评估存在差异,提示检查设备精度与解读规范双重问题。多学科会诊机制缺失加剧了风险,案例显示,患儿未经历耳鼻喉科、麻醉科、重症医学科联合评估,导致术后监护方案不完善,特别是未针对婴幼儿特点制定苏醒期监测标准,如设定每小时脑电双频指数(BIS)波动阈值,这种碎片化诊疗模式在基层医院尤为普遍,年均发生类似误诊案例达27例。

脑死亡机制的医学复杂性

脑死亡判定需满足全脑功能不可逆丧失四要素:脑干反射消失、脑电静息、自主呼吸停止、生命体征维持48小时,本案例中,患儿术后6小时出现局灶性抽搐,但未及时进行脑电图监测,延误了早期脑死亡识别,尸检报告显示,海马体神经元选择性坏死,符合麻醉相关脑损伤特征。值得注意的是,扁桃体切除术后脑损伤存在"时间窗效应",研究证实,术后72小时内是神经细胞死亡的敏感期,而本案例患儿在术后第3天才启动脑功能评估,错过黄金干预期,这种滞后性监测机制在中小型医院仍普遍存在,导致约35%的术后脑损伤未能及时发现。

医疗责任认定中的法律困境

根据《医疗纠纷预防和处理条例》,医疗机构需承担"合理审慎"义务,本案例中,主刀医师未执行《儿童手术知情同意书》中"麻醉意外险"附加条款,暴露出风险告知形式化问题,法院判决显示,医院需承担70%责任,但赔偿标准未明确脑损伤后续康复费用,引发二次诉讼。伦理争议焦点在于"风险收益比"的界定,患儿家长主张"已知风险仍选择手术",而医院辩称"扁桃体肥大已威胁呼吸安全",这种价值冲突在司法实践中缺乏统一标准,2022年全国类似案件中,仅有12%达成和解,显示法律救济渠道不畅。

社会信任危机与医疗体系反思

事件引发公众对儿童医疗安全信任度下降,某第三方调查显示,术后家长对麻醉风险的担忧指数上升58%,这种信任危机导致"过度医疗"与"过度保守"并存,基层医院年手术量波动达±23%。更深层次的问题是医疗资源配置失衡,案例患儿所在医院年儿童手术量不足2000台,远低于三级医院5000台的标准,这种量级差异直接导致:1.麻醉医师儿童病例经验不足;2.急救设备未配备儿童专用型号;3.术后监护床位缺口达40%,这种结构性矛盾在县域医疗中具有普遍性。

系统性改进建议与未来方向

建立"三级预防体系"势在必行: 1. **一级预防**:推广儿童专用麻醉耗材,强制配备新生儿专用呼吸机; 2. **二级预防**:实施"手术风险评估AI系统",整合200万例儿童手术数据; 3. **三级预防**:设立"术后72小时脑功能监测基金",覆盖80%基层医院。同时需完善法律保障:制定《儿童手术特别风险条款》,将麻醉意外险纳入强制保险范畴;建立"医疗事故预防基金",由政府、医院、商业保险三方共担风险。

总结归纳:

该案例折射出我国儿童医疗体系的多重矛盾,医学层面,需重构"生理特殊性-麻醉管理-术后监护"全链条标准;法律层面,应建立动态化责任认定机制;社会层面,需平衡医疗效率与安全阈值,未来应通过"技术升级+制度创新+文化重塑"三位一体改革,将儿童手术死亡率控制在0.08/万例以下,真正实现"生命至上"的医疗本质。

发表评论