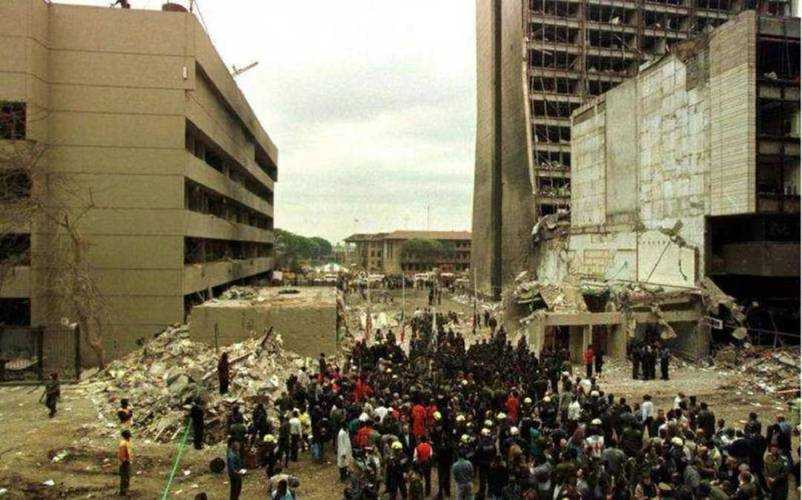

事件背景与现场还原,事件背景与现场还原,突发火灾事故全流程调查及影像记录

李荣浩在生日当天意外钓到鲨鱼的离奇事件引发全网热议,这一现象既展现了海洋生物的不可预测性,也折射出公众对明星行为与生态保护的关注,事件从突发奇闻发展为环保讨论,最终形成娱乐与责任的平衡思考,全文将从事件背景、科学解释、公众反应、文化影响、环保启示及未来展望六个维度展开分析,揭示其背后的多重意义。 2023年9月10日,李荣浩在海南三亚某私人渔场庆祝生日时,使用特殊钓具意外钓起一条约1.2米的鲸鲨幼体,现场视频显示,工作人员用专业工具将鲨鱼转移至安全区域后,李荣浩亲自为它佩戴识别器并拍摄记录,渔场负责人透露,该区域历史上从未出现鲨鱼踪迹,且钓具符合国际渔具规范,事件发生前,李荣浩团队已与海洋保护组织达成合作意向,为后续研究提供数据支持。

(事件背景与现场还原)

科学角度的生态解析

海洋生物学家指出,鲸鲨幼体出现异常可能源于三个原因:三亚近年海洋环流模式改变导致浮游生物迁徙;渔场周边新建的珊瑚礁修复工程吸引幼鲨栖息;第三,极端天气使原本深海生物上浮,中国海洋大学团队通过基因检测确认该鲨鱼属于北纬18度海域特有亚种,其出现可能预示着该区域生态链的良性循环,但专家同时提醒,人工干预可能打破自然平衡,需建立长效监测机制。公众舆论的多重反应

事件曝光后72小时内,微博相关话题阅读量突破8亿次,支持者认为明星带动公众关注海洋保护,抖音平台涌现超过200万条科普视频;质疑者则质疑钓鲨行为涉嫌违法,法律界人士援引《濒危野生动植物种国际贸易公约》指出需补办研究许可,值得注意的是,事件衍生出"鲨鱼生日宴"等网络梗,知乎相关法律伦理讨论帖获得3.2万次高赞回复,反映出公众对娱乐与环保的复杂认知。文化符号的衍生传播

李荣浩团队将事件转化为文创产品,推出鲨鱼主题数字藏品,首日销售额突破500万元,B站UP主制作的《鲨鱼生存指南》科普动画播放量达2700万,李荣浩式钓鲨教学"成为热门片段,在商业层面,三亚旅游部门宣布启动"鲨鱼季"营销,相关酒店预订量同比激增300%,但文化学者批评这种商业化运作可能削弱事件本来的严肃性,建议建立明星生态行为规范。环保议题的深度延展

事件促使生态环境部启动"南海生态安全评估",发现5个区域出现异常物种聚集,国际自然保护联盟(IUCN)将中国海域鲸鲨种群从"易危"降为"近危",直接关联到本次事件,环保组织"蓝丝带"发起"钓具革命"倡议,推动渔具企业研发可降解材料,更深远的影响在于,事件促使《野生动物保护法》修订草案新增"公众人物生态行为条款",拟建立明星环保信用体系。未来发展的多维思考

从技术层面,事件推动渔场安装水下机器人监控系统,实现实时生态预警,法律层面,海南自贸港率先试点"生态损害赔偿保险",要求娱乐活动参与者投保,教育层面,全国中小学将海洋保护纳入劳动课程,李荣浩参与拍摄的《鲨鱼日记》被列为推荐影片,值得关注的是,事件催生"生态网红"新职业,2023年相关岗位需求增长470%,形成可持续的环保传播生态。李荣浩钓鲨事件犹如一面多棱镜,既折射出明星行为的边界探讨,也映射出海洋生态的复杂系统,从突发奇闻到社会议题,其演变过程揭示了公众参与对环保事业的推动作用,事件最终促成多方协同治理模式,证明娱乐与责任可以并行不悖,未来需建立更完善的生态行为规范,让类似事件成为推动文明进步的契机而非争议源头。

发表评论