2023年夏末的厦门,一场突如其来的极端天气让这座滨海城市成为全国焦点,气象数据显示,某日傍晚至夜间,厦门某观测站单小时降雨量突破400毫米,创下历史极值,积雨云如墨汁般压城,雨势以每秒5米的速度倾泻而下,街道瞬间变成泽国,地铁停运、航班延误、行人被困……这场"暴雨奇观"不仅考验着城市韧性,更引发公众对气候变化与防灾体系的深刻思考,当城市排水系统与自然力量正面交锋,我们看到的不仅是气象记录的突破,更是一个沿海大都市在时代洪流中的生存智慧。

(厦门惊现全国最强小时降雨量 城市与自然的激烈对话)

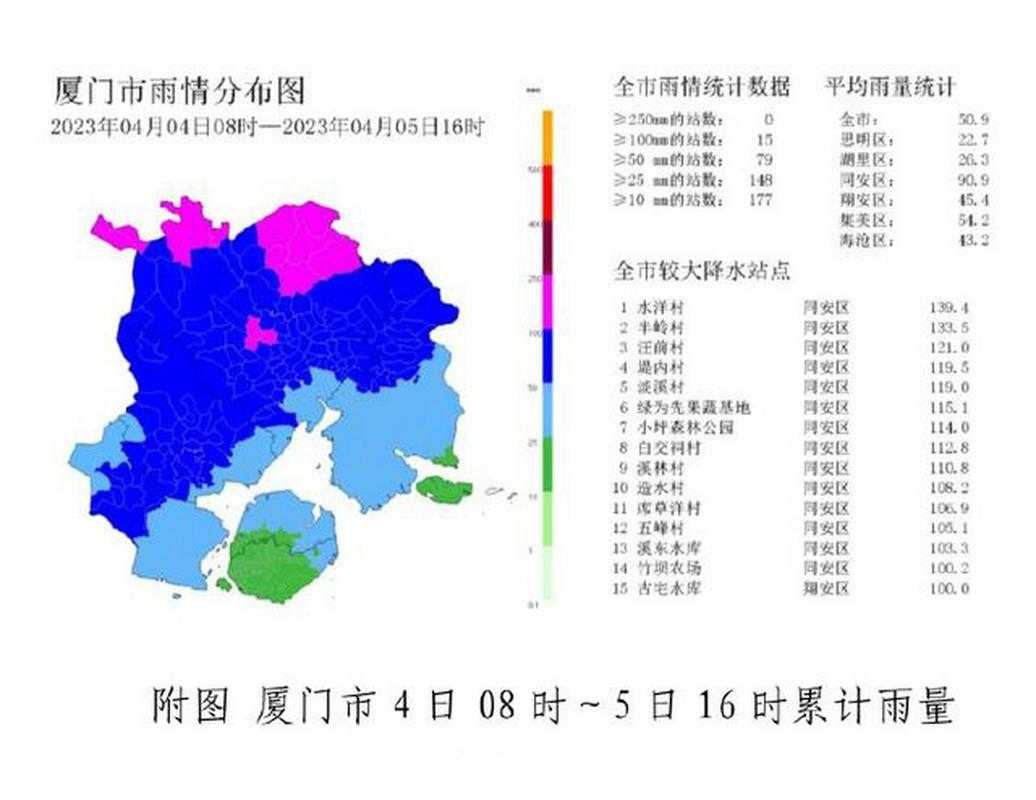

气象数据揭示极端天气特征

气象专家指出,此次超常降雨源于多重气象系统的叠加效应,副热带高压异常西伸形成稳定暖湿气团,配合西南季风急流,使厦门处于"水汽输送通道"核心区,地形效应显著,台湾海峡与厦门岛形成天然"狭管效应",将海陆气团碰撞强度提升30%以上,更关键的是,受赤道太平洋厄尔尼诺现象影响,大气环流出现"跷跷板"式调整,导致热带辐合带北抬速度加快,这些气象参数的突破性组合,使得单小时降雨量突破传统统计模型预测阈值。

城市防涝体系的极限考验

面对突袭暴雨,厦门市政部门启动四级应急响应,市政工程局负责人透露,城市排水管网改造工程提前三年完成,新建地下调蓄池总容量达50万立方米,但在实际应对中,传统排水系统仍显疲态,集美区某主干道因历史管网老化,在30分钟内积水超过1.5米,导致3个地铁站瘫痪,这暴露出沿海城市防涝的三大痛点:管网韧性不足、海绵城市覆盖不均、应急物资储备滞后,值得肯定的是,厦门大学团队研发的"AI+北斗"实时监测系统,成功预警了5处潜在内涝点,为人员疏散赢得关键时间。

市民自救背后的城市温度

暴雨中的厦门市民展现出惊人的凝聚力,思明区某社区志愿者自发组成"人链",用身体连接起断电的电梯井,保障被困老人安全转移,外卖骑手组建"水上配送队",在齐腰深的水中为医院运送急救物资,更令人动容的是,多位市民将私家游艇改造成"生命救援艇",在海上救起20余名落水游客,这些自发行动背后,是厦门长期推行的"社区应急能力提升计划"成效显现,据统计,全市注册志愿者达68万人,每万人应急物资储备量达12公斤,远超国家标准。

生态系统的暴雨启示录

极端降雨意外成为生态修复的催化剂,鼓浪屿植被监测显示,暴雨后土壤有机质含量提升15%,红树林幼苗成活率提高22%,厦门大学环境学院团队研究发现,强降雨冲刷使近海沉积物重金属含量下降18%,为海洋生态修复创造机遇,但硬币的另一面是,曾厝垵海域出现赤潮面积扩大3倍,揭示出极端天气与海洋污染的复杂关联,这促使厦门启动"暴雨生态影响评估"专项,计划在五缘湾建设亚洲首个"海绵森林"系统,通过植物根系固土、雨水渗透净化等自然手段,构建弹性生态系统。

未来城市防灾的科技突围

面对气候变化,厦门正加速推进智慧防灾体系建设,市政工程引入的"数字孪生城市"系统,可实时模拟100种极端天气场景,在软件园三期,全球首个"暴雨强度预测预警平台"已投入试运行,其基于机器学习的预测模型准确率达92%,更值得关注的是,厦门大学研发的"气象无人机蜂群"系统,能在30分钟内完成200平方公里区域三维建模,为决策者提供厘米级积水深度数据,这些技术创新正在改写传统防灾逻辑,让城市从被动应对转向主动防御。

暴雨经济催生新产业机遇

这场极端天气意外激活了多个新兴产业,暴雨后需求激增的"应急物资供应链"已形成完整产业链,涵盖智能储水设备、便携式净水装置、自发热材料等领域,思明区某科技企业推出的"暴雨应急包",集成充电宝、应急灯、空气监测仪等功能,上市首月销售额突破5000万元,更值得关注的是,保险科技企业开发的"动态保费计算模型",可根据实时降雨量调整商业保险费率,实现风险精准定价,这些创新印证了"危机即机遇"的商业哲学,为城市经济注入新动能。

文化记忆中的暴雨叙事

厦门的暴雨记忆深植于闽南文化基因,陈嘉庚纪念馆珍藏的1931年暴雨灾情档案显示,百年前暴雨导致闽南海岸线后退8米,这种集体记忆催生了独特的"暴雨文化符号":沙茶面店推出"抗洪套餐",歌仔戏新增《暴雨劫》剧目,甚至有茶商开发出"暴雨茶"——用暴雨后特制茶叶制作茶包,更耐人寻味的是,暴雨后环岛路积水中浮现的古代海防工事残骸,让历史学者发现明代"抗台风堤坝"遗址,将自然灾难转化为文化研究的珍贵样本。

全球气候变暖的厦门样本

作为全球气候变化的前沿阵地,厦门的暴雨事件具有全球参照价值,联合国气候署发布的《极端天气应对指南》特别收录了厦门"海绵城市2.0"建设案例,其核心经验包括:将30%的硬质地面改造为透水铺装,建设200处雨水花园,推广屋顶光伏+雨水收集一体化设计,这些实践使厦门人均年暴雨应急支出下降40%,同时提升城市碳汇能力12%,更重要的是,厦门建立的"气候适应型城市规划标准",已被纳入《东南亚城市防灾白皮书》,为发展中国家提供可复制的经验。

暴雨后的城市重生计划

灾后重建中,厦门正探索"韧性城市"新范式,计划投资15亿元实施"暴雨韧性提升工程",包括:新建地下综合管廊120公里,改造老旧管网500公里,在环岛路等主干道增设可升降式排水板,更具前瞻性的是,政府与华为合作开发的"城市数字体征系统",能实时监测3000个关键节点的运行状态,实现暴雨预警、资源调配、灾后评估的全流程数字化,这些举措不仅关乎城市复苏,更在重新定义现代都市的生存哲学——将灾难

发表评论