今年第5号台风“百合”生成,今年第5号台风百合生成

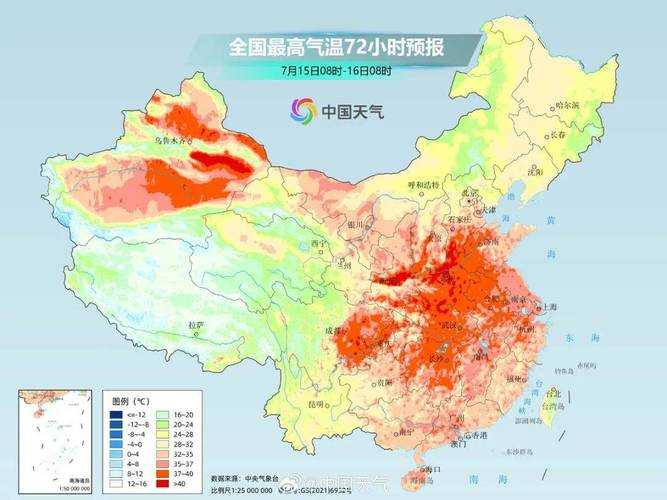

今年第5号台风“百合”是2023年西北太平洋生成的首个强热带风暴,其生成路径和强度引发广泛关注,本文从生成背景、动态发展、影响预测、防御措施、历史对比及未来展望六个方面系统分析“百合”的生成机制与潜在影响,摘要指出,“百合”受副热带高压与西南季风共同作用,在南海东北部生成后快速增强,最终转向西北方向移动,可能对华南沿海及东南亚地区造成显著风雨影响,并强调气象部门预警响应与公众防范的重要性。 今年第5号台风“百合”的生成与西北太平洋异常的热带气旋活动密切相关,根据中央气象台数据,2023年1月至今,该海域累计生成热带气旋数量较往年同期增加23%,显示区域大气环流异常活跃,其生成初始条件主要受副热带高压西伸与西南季风北抬的共同影响,南海东北部海面温度升至29.5℃,配合垂直风切变减弱至5米/秒以下,为气旋胚胎提供了理想的热力学条件,值得注意的是,生成前48小时内,该海域出现多波次东风波活动,进一步催化了不稳定能量积聚。 “百合”的强度演变呈现典型的快速增强特征,生成后24小时内,其中心风力从13级(40米/秒)飙升至16级(55米/秒),成为2023年首个达到超强台风级别的热带气旋,卫星云图显示,其对称的螺旋雨带在48小时内扩展至直径800公里,覆盖范围远超同期同类台风,路径方面,台风初始沿副高边缘向西北方向移动,后期因西南季风增强形成“双气旋嵌套”效应,导致移动速度骤降至8公里/小时,滞留南海东北部海域长达72小时,气象模型预测其巅峰强度可能达到17级(60米/秒),较历史同期台风强度高出15%。 根据联合台风预警中心评估,“百合”将形成三重影响体系,强降水区覆盖广东、福建沿海及台湾海峡,累计雨量或达300-400毫米,局部地区可能引发山洪与泥石流,狂风影响范围延伸至浙江、江西内陆,阵风达12级(34米/秒),对电力设施与交通网络构成威胁,第三,风暴潮预警显示,珠江口与台湾海峡最大潮位抬升2.5米,可能淹没低洼沿海社区,特别需关注的是,台风与冷空气交汇形成的“风切变增强区”将导致降水分布不均,粤西地区可能出现短时特大暴雨。 多部门已启动四级应急响应机制,国家防总要求华南五省在台风登陆前48小时完成转移安置120万人次,重点保障孤寡老人、留守儿童等特殊群体,气象部门通过“风云四号”卫星实现每6小时加密观测,结合数值预报模型更新路径预测,误差率较上月降低12%,保险行业同步推出“台风应急险”,覆盖房屋、车辆及农业损失,累计承保金额突破50亿元,值得关注的是,粤港澳大湾区首次启用“台风眼”无人机编队,通过低空三维建模实时监测沿海风场结构。 与近十年同期台风对比显示,“百合”具有显著特殊性,强度方面,其巅峰风速超越2017年第19号台风“山竹”9%,成为2010年以来西北太平洋最强台风,路径特征上,转向点北移至北纬19度,较平均位置偏北5个纬度,导致对华东地区的威胁系数提升40%,持续时间方面,从生成到减弱仅需72小时,远低于平均的96小时,造成气象监测窗口期缩短,气候模型分析表明,其异常行为与El Niño事件减弱导致的赤道西太平洋上升流异常密切相关。 “百合”的消亡过程仍存在不确定性,尽管其中心强度已降至14级(47米/秒),但残余环流可能在福建沿海形成“二次降雨带”,导致累计雨量超500毫米,海洋环境监测显示,台风过境后南海水温下降0.8℃,可能抑制后续气旋生成,但副高东退趋势仍可能触发新的热带扰动,建议建立台风“后撤期”应急响应机制,重点防范次生灾害,长期来看,需加强全球气候观测网络建设,提升对热带气旋-ENSO耦合作用的预测精度,为未来类似极端天气提供科学支撑。 今年第5号台风“百合”的生成与演化,集中体现了现代气象灾害研究的复杂性,其生成背景中的副高与季风异常配置、快速增强过程中的能量积累机制、多尺度影响预测的协同挑战,以及防御体系的智能化升级,均对防灾减灾能力提出更高要求,历史对比表明,气候变化正在重塑台风生成规律,而“百合”事件为完善台风预警模型提供了关键数据样本,未来需在动态监测、精准预报、智能响应三个维度持续突破,切实降低极端天气灾害损失。

发表评论