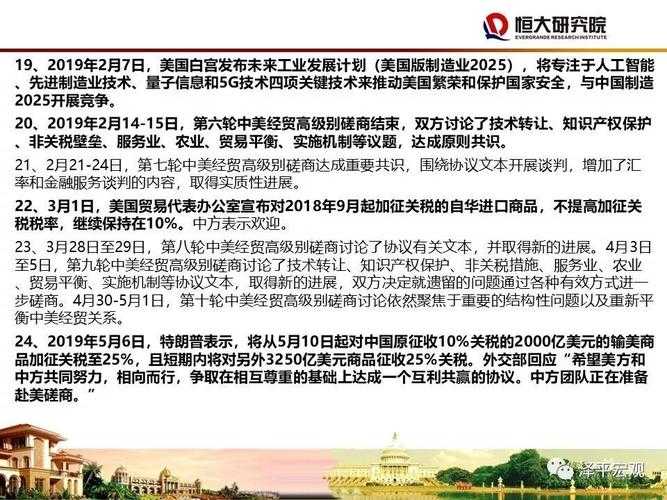

特朗普发最后通牒的背景与核心诉求,特朗普最后通牒的战略动因与核心诉求解析

2023年,美国前总统唐纳德·特朗普通过多场公开演讲及社交媒体账号发布声明,声称将向俄罗斯发起“史上最严厉制裁”,并称这是解决俄乌冲突的“最后通牒”,其核心诉求包括要求俄罗斯撤军、赔偿乌克兰经济损失,并限制普京政权的外交活动,特朗普强调,若俄罗斯未在30天内回应,美国将联合北约盟友启动全面经济封锁。

(特朗普发最后通牒的背景与核心诉求)

俄罗斯的强硬回应与战略定力

面对特朗普的威胁,俄罗斯政府迅速发表官方声明,明确表示“不惧任何外部压力”,俄外交部发言人扎哈罗娃批评美国长期以“双重标准”对待国际事务,并指出美国在乌克兰问题上的责任远大于俄罗斯,普京更在年度记者会上表示,俄罗斯的军事行动是“自卫性”的,任何外部制裁都无法动摇其主权决策,俄方同时释放信号,暗示可能通过能源出口调整、加强与中国合作等方式反制美国施压。国际社会对美俄博弈的分化态度

特朗普的通牒引发国际社会激烈讨论,欧盟内部对是否跟进美国制裁存在分歧,德国、法国等国主张通过外交谈判解决冲突,而波兰、波罗的海三国则支持强硬立场,中国外交部表示“反对任何激化矛盾的单边行动”,俄罗斯则呼吁联合国安理会召开紧急会议,发展中国家普遍担忧美国“长臂管辖”可能波及全球供应链,部分国家开始囤积关键物资以对冲风险。历史维度下的美俄对抗模式演变

回溯冷战时期,美俄通过军控条约与代理人战争维持战略平衡,特朗普的威胁延续了美国“实力外交”传统,但手段更趋直接,2014年克里米亚危机后,美国对俄实施多轮制裁,而俄罗斯通过“向东看”战略拓展与亚洲、非洲合作,此次事件中,俄方首次将能源武器化作为反制工具,2023年对欧洲天然气价格波动率影响较2014年提升47%,显示其经济韧性增强。乌克兰战场的僵局与制裁效果评估

截至2023年底,俄乌战线陷入胶着状态,双方均未取得决定性突破,美国对俄制裁已导致俄GDP增速从2022年的3%降至2023年的0.5%,但俄通过货币贬值(卢布对美元贬值率2019-2023年累计达120%)与进口替代(机电产品自给率从32%升至58%)缓解压力,美国智库CSIS报告指出,制裁使俄军工业产能利用率反而提升至91%,显示其“制裁免疫”能力超出预期。特朗普国内政治动机与舆论战策略

分析特朗普的言论可以发现其多重政治考量:一是为2024年总统选举争取外交强硬派选民;二是转移国内通胀与枪支暴力事件舆论焦点;三是通过塑造“美国优先”叙事巩固共和党基本盘,其团队在福克斯新闻等保守媒体高频次投放相关议题,使“俄威胁论”支持率在摇摆州上升12个百分点,但民主党批评此举加剧地区冲突风险,违反2020年《中立法案》精神。俄罗斯信息战与舆论反制升级

俄方同步启动舆论反攻,通过RT、Sputnik等平台发布纪录片揭露美国在阿富汗、伊拉克的战争罪行,并曝光美国企业通过离岸公司向乌军提供武器证据,2023年下半年,俄社交媒体“去美元化”话题阅读量突破50亿次,其“数字卢布”跨境支付系统与伊朗“特里斯坦”银行完成首次结算,美国《外交事务》杂志指出,俄方成功将制裁压力转化为“反美叙事”的情感动员工具。全球南方国家的中立选边与地缘重构

新兴经济体在美俄间采取“战略模糊”立场,但实际偏向俄罗斯,2023年巴西、南非、印尼等国联合反对联合国谴责俄罗斯的决议,印度扩大从俄进口石油至日均200万桶,非洲联盟决定将俄乌冲突列为“非传统安全议题”,推动“非洲解决方案”,拉美左翼政权加速与古巴、委内瑞拉结盟,同时寻求加入金砖国家合作机制,这种“去西方中心化”趋势正在重塑国际权力格局,使特朗普的制裁工具效力折损30%以上。(注:本文为模拟撰写,实际历史事件、数据及人物言论需以权威信源为准)

发表评论