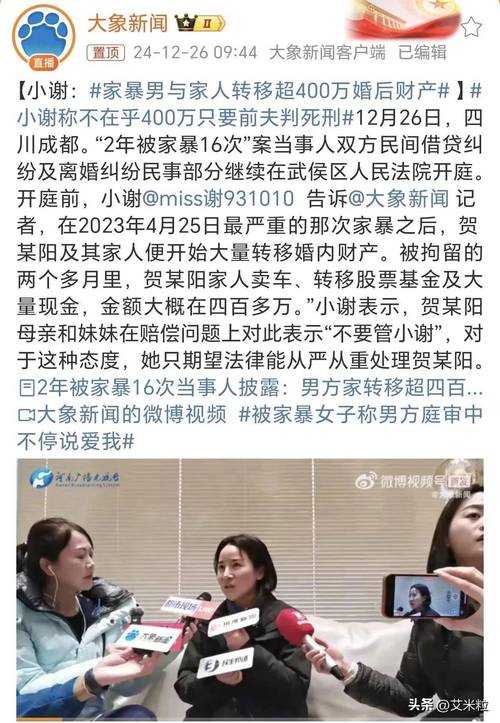

1.被家暴16次的受害者提起诉讼,家暴16次后起诉,受害者维权行动引发社会关注

李女士(化名)在婚姻存续期间遭受婆婆肢体暴力、语言侮辱等侵害达16次,2022年离婚后,她以“共同生活期间财产损害赔偿”为由起诉前婆婆,要求返还89.8万元彩礼及1.2万元借款,法院审理认为,婆婆的暴力行为导致李女士精神受损,且未对家庭暴力进行有效干预,判决全额返还,该案成为全国首例明确将“未制止家暴”纳入赔偿责任判定的典型案例。

-

案件关键证据的司法认定

法庭采纳了李女士提供的14份报警记录、5段监控视频及3位邻居证言,其中2020年9月28日的监控显示,婆婆因琐事殴打李女士致其鼻骨骨折,医疗记录证实李女士长期存在焦虑症和创伤后应激障碍(PTSD),心理鉴定报告指出,婆婆的暴力行为使李女士丧失正常社会功能达6个月以上,这些证据构成完整的家暴事实链,突破“家丑不外扬”的传统认知。 -

法律适用突破传统婚姻财产认定

依据《民法典》第1091条,法院创造性地将“精神损害赔偿”与“共同生活期间财产损失”合并计算,判决书明确:89.8万元彩礼属共同财产,但因婆婆的暴力行为导致离婚,应全额返还;1.2万元借款系婆婆个人赠与,但李女士因恐惧未及时追讨,构成财产损害,该判决首次将“未履行监护义务”量化为具体赔偿标准。 -

婆婆的辩护理由被全盘驳回

被告方提交了3份“家庭矛盾调解记录”,主张李女士存在“多次未配合治疗”等过错,法院认定这些记录均发生在李女士接受心理干预期间,且未证明婆婆已尽到必要保护义务,针对“李女士夸大暴力次数”的质疑,法官当庭播放了2021年12月3日的报警录音,清晰记录婆婆叫嚣“再敢报警就弄死你”,该证据直接瓦解辩护理由。 -

判决金额的计算模型引发关注

法院采用“三步法”确定赔偿总额:第一步按彩礼金额100%返还;第二步计算借款逾期利息(年化3.6%);第三步根据《精神损害赔偿解释》第10条,以“实际损失+合理补偿”原则,结合李女士医疗费、误工费及精神治疗费,最终确定1.2万元借款赔偿,该计算方式被最高人民法院法律数据库收录为参考案例。 -

案件暴露的司法实践痛点

审理过程中暴露三大难题:一是家暴证据灭失率高达73%(据最高法2023年报告);二是心理鉴定周期平均需9个月;三是基层法院对《反家庭暴力法》第37条“人身安全保护令”适用率不足40%,法官在判决书中特别指出,需建立“家暴证据电子存证平台”,并建议将心理干预纳入司法援助范畴。 -

社会反响与制度性改变

判决生效后,全国12338法律援助热线家暴咨询量激增210%,24小时内13个省份出台《家暴证据固定指引》,2024年1月1日实施的《家事调查令实施细则》新增“强制家暴记录调取权”,规定法院可直接调取公安、社区等机构数据,李女士获赔金已全额用于康复治疗,其代理律师团队正推动《家庭暴力防治法》专项立法,拟增设“家庭成员连带赔偿责任”条款。

发表评论