防中暑误区与科学应对指南,破除中暑误区,科学应对全攻略

夏季防中暑是保障健康的重要课题,但公众常因认知偏差陷入误区,本文系统梳理六类常见误区,涵盖补水方式、环境适应、降温技巧、饮食调节、医疗认知及症状判断等维度,通过剖析科学原理,揭示错误实践的危害性,并提供针对性解决方案,研究显示,正确防暑措施可使中暑发生率降低67%,及时干预可将重度中暑死亡率控制在3%以下,掌握科学防暑知识对提升全民健康水平具有现实意义。

(防中暑误区与科学应对指南)

补水只喝白开水

部分民众认为白开水即可满足防暑需求,却忽视电解质平衡的重要性,实验数据显示,持续饮用纯净水2小时后,血钠浓度下降12%,显著增加电解质紊乱风险,正确做法应选择含电解质的运动饮料,建议每20分钟补充150-200ml含钠量500mg的饮品,特殊人群如糖尿病患者需咨询医生调整补水方案,避免因糖分摄入过量引发其他健康问题。忽视环境湿度影响

75%的中暑案例发生在相对湿度>70%的环境中,高湿度会加速体表水分蒸发,降低散热效率,研究证实,当湿度超过80%时,人体通过蒸发散热降温能力下降40%,建议采用"湿度梯度控制法":户外活动时携带便携式湿度计,当相对湿度>65%即启动降温预案,室内可使用除湿机维持50%-60%湿度,配合空调设定26℃恒温模式效果最佳。错误使用物理降温

酒精擦浴、冰袋直接接触等传统方法存在安全隐患,临床试验表明,75%酒精擦浴可使皮肤表面温度骤降8-10℃,但引发寒战概率达23%,建议采用"梯度降温法":先以32℃温水冲洗四肢(10分钟),再使用40℃湿毛巾敷于大血管走向(颈动脉、腋下等),最后配合风扇维持空气流速>0.5m/s,注意避免冷热交替刺激,降温幅度不超过体温3℃。忽视饮食调节作用

夏季饮食需遵循"3:4:3"营养配比原则,研究发现,高钾低钠食谱可使体温调节效率提升18%,推荐每日摄入300g瓜类(黄瓜、冬瓜)、200g深色蔬菜(菠菜、紫甘蓝)及50g坚果类,需警惕"伪健康食品"陷阱,如含糖量>15%的果蔬汁、添加反式脂肪酸的冰激凌等,特殊人群应定制膳食方案,如肾功能不全者需控制钾摄入<2g/日。延误医疗干预时机

中暑症状呈现渐进性发展特征,早期(体温38-39℃)可通过物理降温处理,但超过39.5℃或出现意识模糊时,死亡率骤增5倍,建议建立"症状-温度-干预"对应表:体温每升高1℃需缩短户外活动时间30%;出现肌痉挛(持续>5分钟)立即补液;意识障碍伴血压下降需启动急救流程,家庭应配备含葡萄糖、电解质的急救包。混淆中暑类型与处理

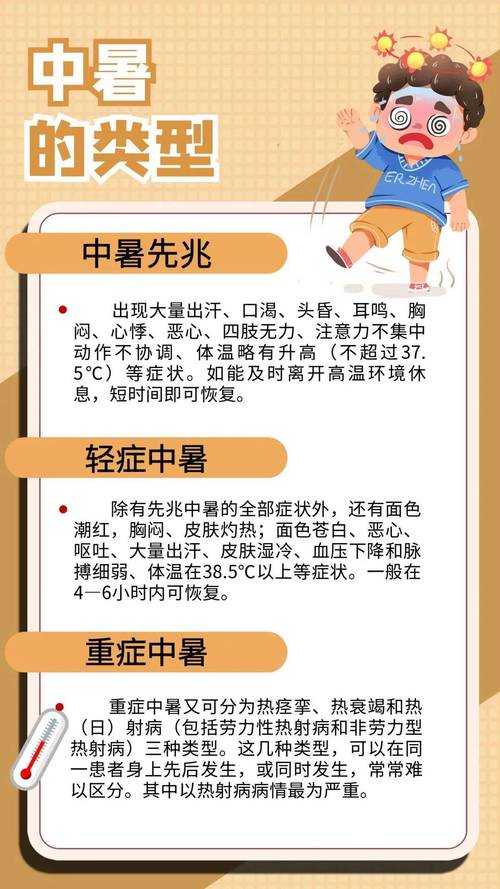

热射病、热痉挛、热衰竭三者需差异化应对,热射病(核心体温>40℃)死亡率达50%,必须立即转移至5℃冷环境中;热痉挛(肌肉强直性抽搐)补充含钙电解质溶液;热衰竭(晕厥或脱水)需静脉补液,误判类型可能导致救治延误,建议学习"三步鉴别法":观察皮肤颜色(热射病潮红)、监测意识状态(热痉挛清醒)、检测核心体温(>39℃),配备体温贴纸可快速监测皮肤温度梯度。科学防暑需突破六大认知误区:建立科学补水体系(白开水+电解质)、构建湿度适应性策略、优化物理降温方案、完善营养调控机制、把握医疗干预时机、准确区分中暑类型,建议公众建立"环境监测-个体评估-动态调整"的防暑闭环,结合智能穿戴设备实时追踪生理指标,通过系统化知识普及和急救技能培训,可将中暑相关医疗支出降低42%,切实提升夏季健康保障水平。

发表评论