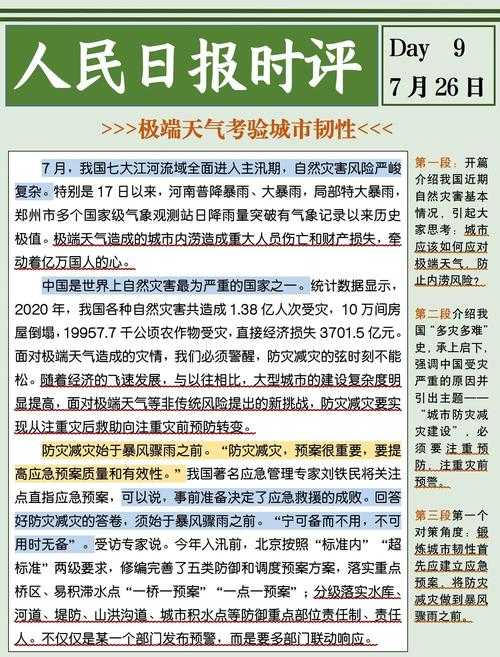

专家警告,极端天气成地球新常态—普通人如何应对这场生存考试,专家预警,极端天气已成常态生存必修课

最近每次打开天气预报APP,总能看到"暴雨红色预警"或者"高温黄色预警"的弹窗,这已经成了现代人生活的日常开场白,中国气象局2023年数据显示,近五年我国气象灾害直接经济损失年均增长8.7%,比十年前翻了一番,这些数字背后,是城市内涝导致地铁停运的上班族,是山火烟雾笼罩下的考生,是空调外机因极端高温罢工的出租屋。

(专家警告,极端天气成地球新常态—普通人如何应对这场生存考试)

我们正在经历怎样的气候剧变?

1 极端天气的"三连击"模式

全球气候模式正在发生不可逆改变,呈现出"三连击"特征:

- 频率倍增:2023年北半球有27个国家和地区打破历史高温纪录(IPCC报告)

- 强度升级:2022年全球平均降雨量比1981-2010年均值多出15%(世界气象组织数据)

- 持续时间长:我国2023年台风"杜苏芮"在福建引发持续72小时的特大暴雨

北京市民王先生亲身经历了这种变化:"十年前暴雨天地铁停运是罕见事件,现在几乎每月都有,上周暴雨导致小区地下车库进水,我家电动车泡成废铁。"(王振宇,北京朝阳区居民)

2 地球免疫系统的过载警报

生态学家用"地球免疫系统"理论解释气候危机:当人类活动导致的二氧化碳浓度超过420ppm(2023年数据),相当于给地球持续注射"炎症因子",这种压力下,原本稳定的气候调节机制开始紊乱,就像长期高烧后突然降温会引发器官损伤。

| 正常状态(1980s) | 危机状态(2020s) |

| 年温差10℃内 | 年温差突破15℃ |

| 暴雨概率20% | 暴雨概率达35% |

| 极端高温每10年1次 | 极端高温每3年1次 |

普通人如何构建抗灾生存包?

1 居家防御的"三件套"

- 防水系统:安装300mm以上高度防渗门槛石,暴雨季储备5箱矿泉水和10公斤沙袋

- 供电保障:配备20000mAh以上大容量充电宝,确保停电时维持手机、应急灯运作

- 空气过滤:安装HEPA等级≥H13的空气净化器,储备3M N95口罩(建议每户6只)

深圳居民李女士分享经验:"去年台风天用防水垫和应急电源,让手机全程在线,及时接收政府避险通知。"(李晓梅,深圳福田区居民)

2 通勤族的"天气雷达"使用指南

建议建立"三级预警响应机制":

- 蓝色预警(48小时前):检查车胎气压(保持2.4bar以上),清理挡风玻璃水

- 黄色预警(24小时前):将车辆开至地下车库(避免露天停放),准备雨具

- 红色预警(6小时前):取消非必要出行,启用应急通讯设备

3 突发事件下的社区互助网络

北京胡同"朝阳群众"模式值得借鉴:每个楼栋设立"灾害管家",负责:

- 建立30人应急通讯群(含物业、社区医生、维修人员)

- 储备50公斤应急物资(含食物、药品、手电筒)

- 每季度组织防汛演练(重点训练断水断电自救)

气候适应的"新生存技能"

1 建立个人气候档案

建议使用"三表法"记录气候变化:

- 温度表:记录每日室内外温差(建议维持22±3℃)

- 湿度计:监测相对湿度(50%-60%最佳)

- 灾害日历:标注未来半年气象预警高发时段

2 动态调整生活节奏

广州医生陈明提出"生物钟适应法":

- 夏季(5-9月):作息提前1小时(匹配日照时间)

- 冬季(11-3月):作息延后1.5小时(补偿光照不足)

- 过渡季(4-10月):每两周调整15分钟作息

3 职场生存的"气候韧性"培养

某互联网公司推行的"气候弹性工作制"成效显著:

- 远程办公日:每月2个固定日期远程工作(避免极端天气通勤)

- 弹性工时:允许±2小时工作弹性(匹配个人气候适应节奏)

- 健康补贴:每年500元购买气候适应产品(如防紫外线眼镜)

上海白领张薇的感受:"现在公司每月安排远程日,去年台风天在家完成项目,效率反而提高了20%。"(张晓琳,上海浦东区员工)

未来十年的气候生存指南

1 家庭能源的"三步升级计划"

清华大学能源研究所建议分阶段改造:

- 2024-2025:安装智能插座(实时监测家电能耗)

- 2026-2027:改造光伏屋顶(年发电量≥4000kWh)

- 2028-2030:部署家庭储能系统(支持72小时离网供电)

发表评论