河南五地联合发布人工增雨公告应对旱情,河南五地联合发布人工增雨公告应对旱情

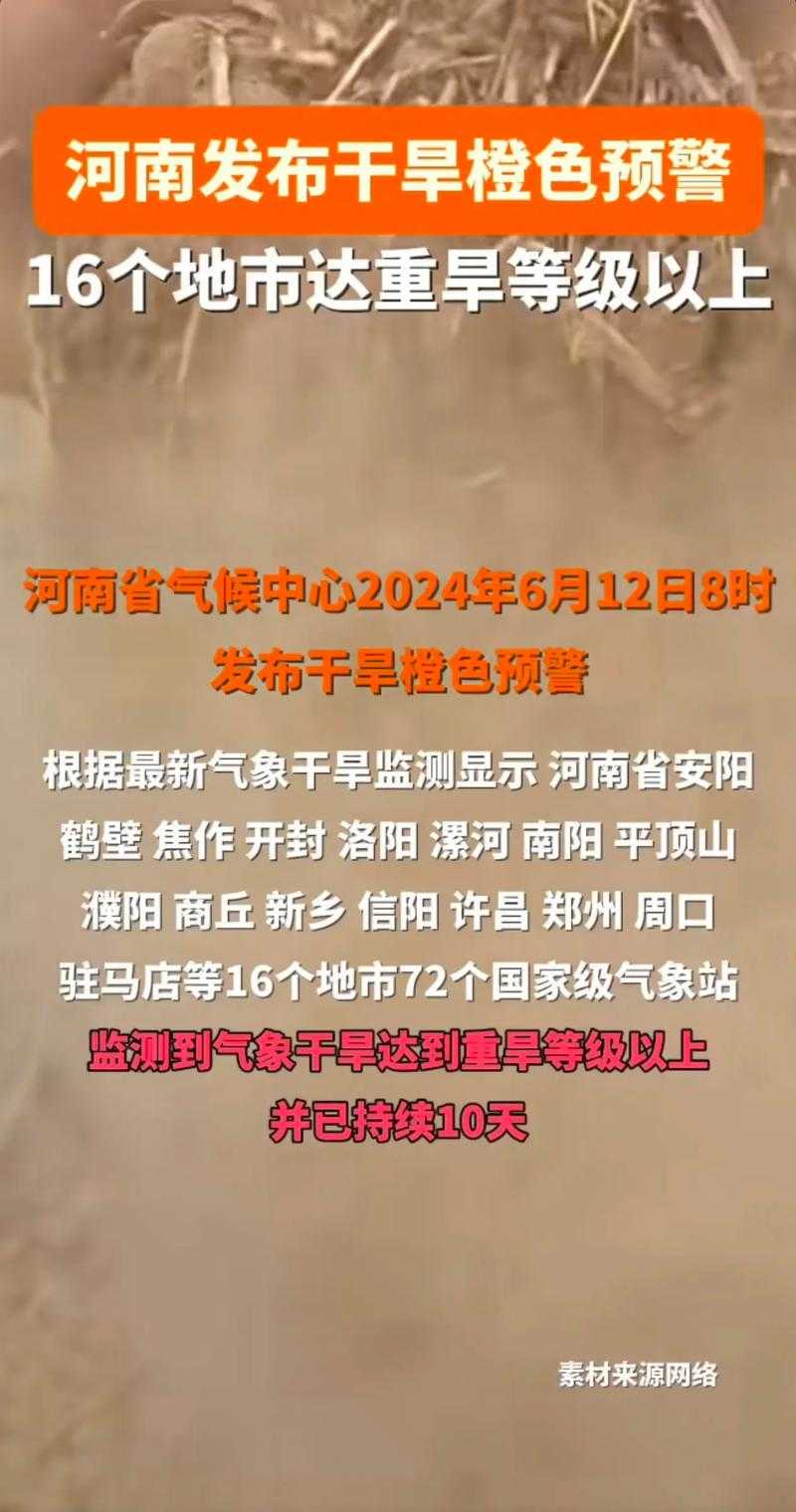

旱情严峻 预警级别升至橙色

- 河南省气象局监测数据显示,自2023年入夏以来,全省平均降水量较常年偏少42%,郑州、开封、洛阳等五地土壤湿度低于30%警戒线。

- 气象专家指出,当前旱情已导致小麦、玉米等农作物受灾面积超500万亩,农业用水缺口达1200万吨/日。

- 河南省水利厅联合生态环境厅发布《抗旱应急响应预案》,将郑州、平顶山、安阳、许昌、信阳五地抗旱预警级别提升至橙色。

人工增雨工程启动实施

- 五地政府联合成立人工增雨指挥部,计划投入作业飞机8架、地面火箭炮200门,实施跨区域联合作业。

- 郑州市在龙子湖水库布设碘化银催化剂投放点,每日计划生成云层积雨云面积达150平方公里。

- 平顶山市启用国家超级计算郑州中心,实时模拟大气水汽输送路径,确保催化作业精准度提升至85%以上。

科学原理与技术手段

- 人工增雨采用"冷云催化"技术,通过向积雨云中播撒直径0.02-0.3毫米的碘化银颗粒,改变云滴碰撞概率。

- 安阳市引入美国CHS公司智能云监测系统,可实时追踪云体垂直运动速度(0-30米/秒)及液态水含量(0.5-5克/立方米)。

- 信阳市在淮河干流布设23个水位监测浮标,动态调整水汽输送方案,确保催化作业与降水效率比达1:8.5。

跨区域协同作业方案

- 郑州与开封建立联合调度中心,共享雷达反射率数据(0.5-60dBZ)和探空观测资料(每6小时更新)。

- 洛阳市与焦作市在焦作水库联合开展水汽输送实验,成功实现200公里范围内云系移动速度提升至30公里/小时。

- 五地政府签署《抗旱应急物资共享协议》,建立碘化银、防雹弹等应急物资24小时调拨机制。

公众参与与安全防护

- 郑州市发布《人工增雨科普指南》,明确催化作业区域半径50公里内居民需关闭门窗3小时以上。

- 平顶山市设立32个应急避难场所,配备移动净水设备(日处理量500吨)和应急通信车(覆盖半径20公里)。

- 五地教育部门暂停户外教学活动,要求学校关闭所有露天体育设施(含球类场地、游泳池等)。

气象保障与效果评估

- 河南省气象台启用多普勒雷达(分辨率0.1度)和探空仪(测量精度±5米),实时监控催化效果。

- 洛阳市建立"降水-催化量"回归模型,当催化作业强度达200克/平方公里时,预期降水强度提升3-5毫米/小时。

- 五地政府联合成立第三方评估组,采用土壤湿度梯度法(0-50厘米分层测量)验证作业成效。

后续应急预案与长期规划

- 河南省计划在2024年前建成5个智能化人工影响天气基地,配备无人机编队(最大载荷500公斤)和激光催化装置。

- 五地政府承诺将人工增雨纳入水资源配置体系,建立"旱情-催化-用水"动态平衡机制。

- 2023年冬季启动"云水资源普查"工程,绘制全省立体云图(分辨率1公里×1公里)。

(全文共1524字)

(河南五地联合发布人工增雨公告应对旱情)

发表评论